Leben und Sterben in der Unterwelt

Der Boden ist nicht bloß die Erde unter unseren Füßen, sondern eine eigene Welt : In ihm und aus ihm wachsen unsere Lebensmittel, gleichzeitig ist er Lebensraum für eine unfassbare Menge an Kleinstlebewesen – was ihn zu einem Faktor für den Klimawandel macht. Was spielt sich da unterirdisch ab ?

Bakterien ? Die wollen wir heutzutage meistens entfernen, ob mit antibakteriellen Putzmitteln oder Antibiotika. Dabei begründeten Bakterien erdgeschichtlich unsere Welt und gestalten sie bis heute wesentlich mit, indem sie Lebenszyklen und Stoffwechsel am Laufen halten, die wir überhaupt nicht bemerken. Wie es dazu kam ?

Zuerst begeben wir uns auf eine Zeitreise : Denn Bakterien spielten wortwörtlich seit Anbeginn der Welt eine wichtige Rolle. Vor 2,5 Milliarden Jahren veränderten Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, von ihrem Lebensraum Wasser aus die Bedingungen auf der Erde. Sie „erfanden“ quasi die Photosynthese, nutzten also – ähnlich unseren heutigen Pflanzen – die Sonne als Energiequelle und hielten bzw. halten sich ( es gibt sie auch heute noch ) so am Leben. Das Abfallprodukt ihres Stoffwechsels : Sauerstoff. Den gaben sie an die Atmosphäre ab, die so unseren Planeten in eine Welt verwandelte, in der später Tier und Mensch atmen konnten.

Diese frühen Cyanobakterien geben einen Hinweis darauf, wie Systeme ineinander greifen – Systeme, die wir Menschen zwar als getrennt voneinander wahrnehmen, weil wir festen Boden, flüssige Flüsse und gasförmige Luft unterscheiden. In planetarischer Zusammenschau aber stehen diese Elemente in ständigem Austausch miteinander.

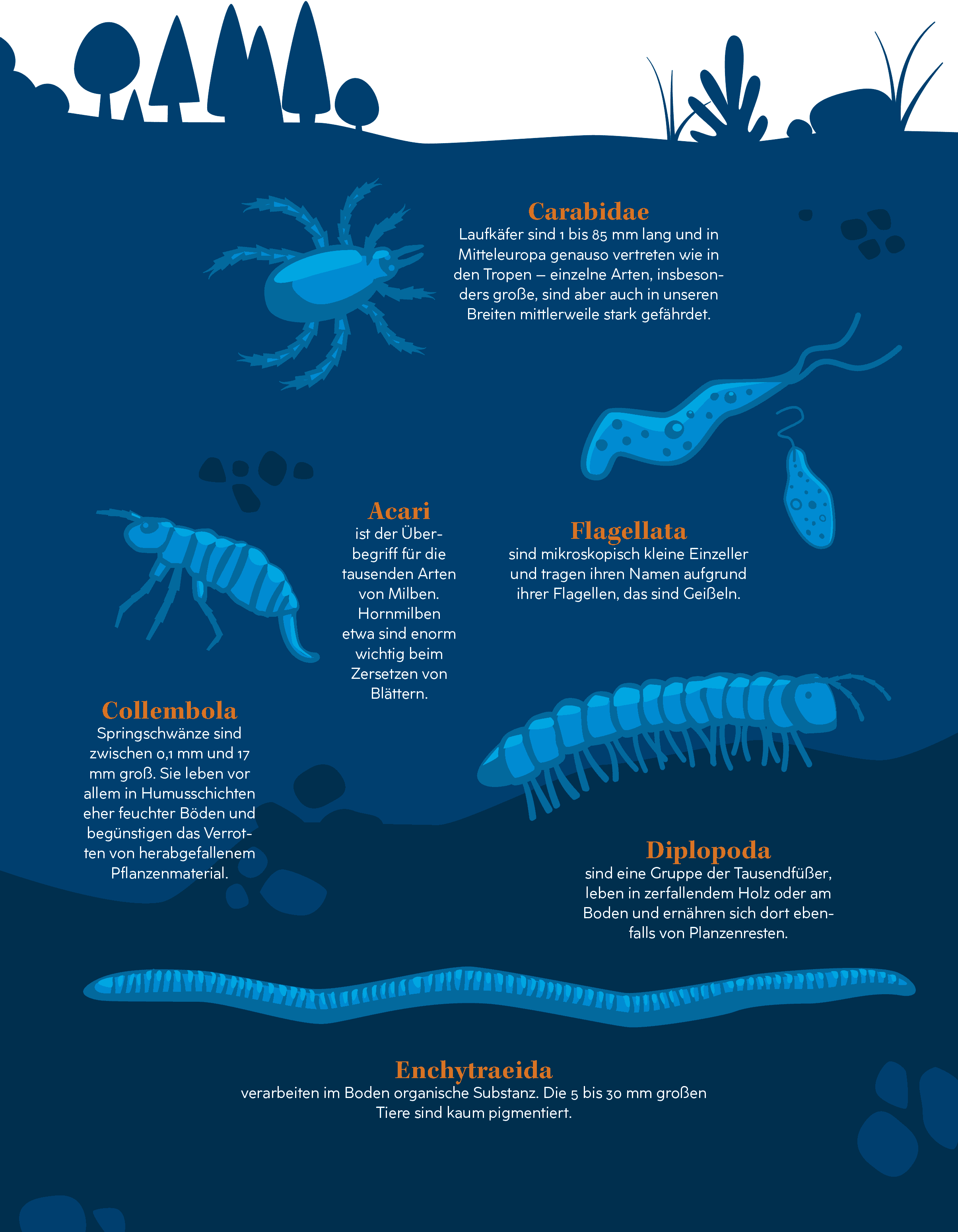

Ein wichtiger Partner in diesem Tauschsystem ist der Boden, und zwar die Permafrost-Böden Sibiriens genauso wie die blanke Erde nach Rodungen im Regenwald und die Äcker im Marchfeld. Man weiß mittlerweile, dass sich in einer Handvoll Gartenerde mehr winzigste Lebewesen tummeln, als Menschen jemals die Erde bevölkerten. Aber was diese Tiere – von Regenwurm bis Springschwanz –, Bakterien und Pilze so alles bewirken und wie sie damit das Leben im Untergrund beeinflussen, liegt tatsächlich noch weitgehend im Dunkeln. Dabei ist die Fruchtbarkeit unseres Bodens doch unser größter Schatz.

Gernot Bodner vom Department für Nutzpflanzenwissenschaften an der Universität für Bodenkultur ( Boku ) Wien beschäftigt sich damit. Bodner ist Nutzpflanzenökologe und Gründungsmitglied des Vereins „Bodenleben“, in dem Landwirte sich eben zu diesem Thema austauschen und weiterbilden. Er erkannte in seiner wissenschaftlichen Arbeit immer wieder die Mikrobiologie als kritischen Faktor. Diese Kleinstlebewesen bedingen etwa den Humusgehalt eines Bodens, und umgekehrt. Ihre Bedeutung ist dabei erst wenig bekannt. Was spielt sich da also unterirdisch ab ?

1. Das nützliche Leben und Sterben in der Unterwelt

Der Boden ist einerseits Nutzfläche unserer Landwirtschaft – der Ort, an dem viele unserer Lebensmittel entstehen, andererseits auch Lebensraum für viele Klein- und Kleinstlebewesen. Es ist ein Zusammenleben von Bakterien und Pilzen, Tieren und Pflanzen. Die Wurzeln der Pflanzen liefern mit den von ihnen an die Umgebung abgegebenen organischen Substanzen, etwa Schleimstoffen, wichtiges Mikrobenfutter.

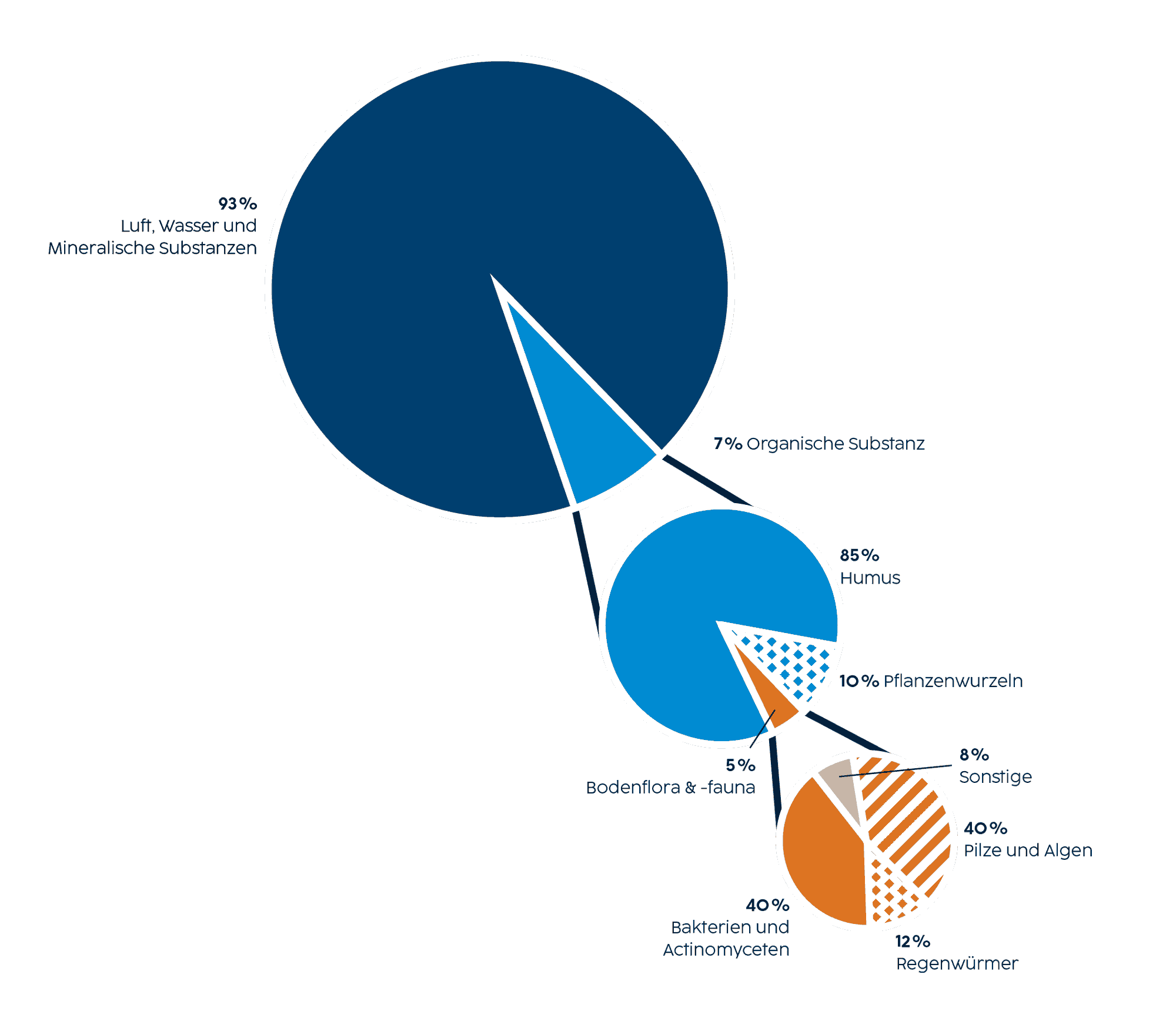

Die lebendigen Organismen machen im Boden nur 5 Prozent der organischen Substanz aus, spielen aber etwa für Nährstoffkreisläufe eine entscheidende Rolle. Enorm wichtig sind außerdem ihre Leichen. Abgestorbene Mikroben sind die bedeutendste Quelle von Dauerhumus. Wie durch eine „mikrobielle Kohlenstoffpumpe“ reichern sich ihre Überreste auf bis zu 80 Prozent des stabilen Humus an. In dieser Hinsicht hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, das heißt, die wissenschaftliche Meinung dazu hat sich in den vergangenen Jahren grundsätzlich geändert : Früher sah man im Bodenleben eher nur den Motor des Abbaus von Humus zu CO2. Heute hingegen gilt das Bodenleben als wichtigste Grundlage für die Bildung von Dauerhumus.

Derzeit eine Preisfrage in den Wissenschaften : Welche Faktoren beeinflussen, wie lange CO2 im Boden gespeichert bleibt ?

2. Ihre Leichen speichern das, was keiner will

Der Boden ist ein enorm wichtiger Kohlenstoffspeicher : Die ( abgestorbenen ) organischen Anteile in ihm enthalten etwa drei Mal so viel Kohlenstoff wie die Atmosphäre oder alle Pflanzen und Bäume gemeinsam. Diese organischen Anteile im Boden heißen „Biomasse“. Im Prinzip handelt es sich dabei um die sterblichen Überreste alles Lebendigen ( eben auch die der Mikroorganismen selbst ). Pflanzen nehmen während der Photosynthese Kohlendioxid aus der Luft auf. Sterben sie ab, verbleiben sie als tote Masse auf den Boden. Die liegt dort aber nicht nur herum, sondern wird von Bakterien und Pilzen abgebaut und zersetzt. Die so zerkleinerten Stücke treffen auf die Verwitterungsreste von Gesteinen im Boden. Mit ihnen verbinden sie sich zu Krümeln und bleiben darin als gespeichertes CO2 erhalten – mehr oder weniger lang. Andererseits dient genau dieses Material auch als Nährstoffquelle für die nächste Generation an Bakterien : Sie gewinnen daraus Energie, bauen Körpermasse auf und auch ihre Überreste kleben sich an die Oberflächen der feinen Bodenmineralteilchen.

Was nun genau die Faktoren sind und wie lange der Boden das Kohlendioxid hält, sind aktuell Preisfragen in der Wissenschaft, so Bodner. Es gibt Spielräume von wenigen Wochen bis zu Tausenden von Jahren. Jedenfalls ein Faktor ist die Temperatur : Bei Kälte sind die Mikroorganismen weniger aktiv und verarbeiten die Biomasse nicht so fleißig, geben also auch weniger Kohlenstoff an die Atmosphäre ab. In unseren Breiten sieht man das an den ganz schmalen, schwarzen Humusschichten auf dem Hochschwab oder der Rax.

3. Warum Regenwurmkot dem Boden guttut und Stroh egal ist

Für uns ganz klein, zählen sie im Boden zur „Makrofauna“ : die Regenwürmer. Sie leisten einiges für die Fruchtbarkeit von Böden. Sie tragen etwa eine „Losungstapete“ in ihren Gängen auf und deponieren dort auch kleine Kot-Reservoirs, erklärt Bodner. Das dient dem Nährstoffkreislauf und auch der Humusbildung. In den Kothäufchen ist organisches Material verkittet und stabilisiert. Die Würmer regen durch ihre Darmaktivität auch die mikrobielle Tätigkeit an und verteilen außerdem Mikroorganismen im Boden. Die „Tiefgräber“ unter ihnen – diese Arten gibt es tatsächlich – sorgen mit ihren Gängen außerdem für Wasserinfiltration ( Erosionsschutz ) und Wurzeltiefenwachstum ; sie bahnen den Pflanzenwurzeln quasi einen Weg in tiefere Schichten.

Die früher gängige Methode der Strohdüngung hingegen ist für die Mikroorganismen wenig hilfreich : Verholzte Substanzen sind für sie aufgrund des höheren Lignin-Gehalts schwerer zu verdauen. Ihre Lieblingsspeise ist, wie häufig auch bei uns, leicht verdaulicher Zucker. Lignin hingegen ist ein komplexes Molekül und für die Druckfestigkeit von zum Beispiel Holz verantwortlich. Deshalb bleiben etwa auch Holzhackschnitzel so lange liegen, ohne zu verrotten.

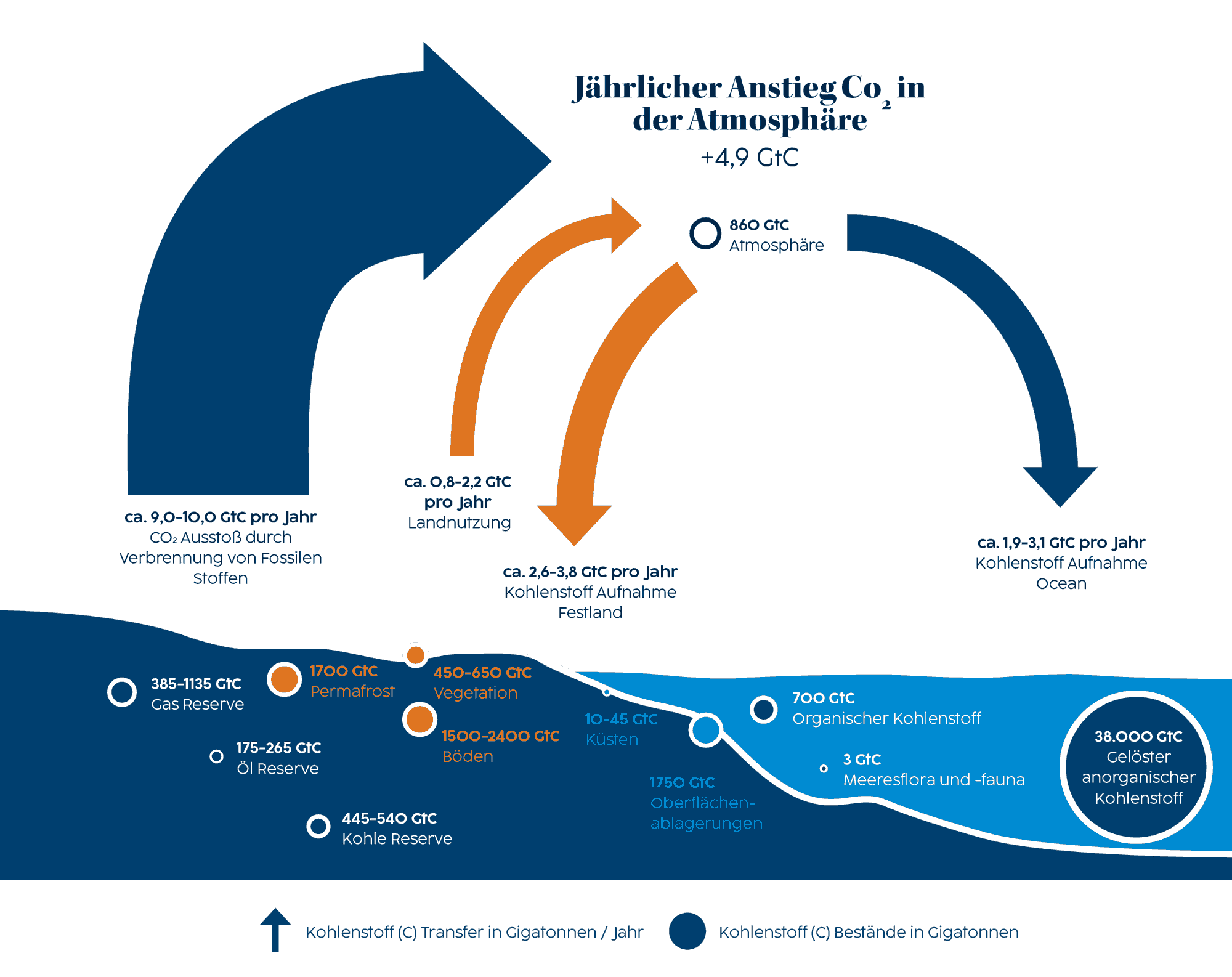

Schematische Darstellung der Störung des globalen Kohlenstoffkreislaufs durch menschliche Aktivitäten für 2009 – 2018. / Die Konzentration von Kohlendioxid ( CO2 ), Methan ( CH4) und Lachgas ( N2O ) in der Erdatmosphäre verändert sich. Diese Veränderung ergibt sich einerseit aus den Abgasen, die durch menschliche Aktivitäten entstehen, andererseits durch die Störung natürlicher Prozesse.

Quelle: Carbon and Other Biogeochemical Cycles, IPCC, 2019

4. Unauffällig, doch hilfreich : Pilze

Viele unserer „Kulturpflanzen“, deren Früchte wir also ernten, könnten nicht existieren, wären da nicht die Pilze. Und zwar nicht diejenigen „Pilzfrüchte“, die wir beim Schwammerlsuchen zu finden hoffen, sondern ihre unterirdischen Netzwerke. Sie bilden mit den feinsten Wurzeln der Pflanzen Symbiosen, der Fachausdruck dafür ist Mykorrhiza ( und bedeutet auf Griechisch nichts anderes als „Pilz“ und „Wurzel“ ). Diese Form des Zusammenwirkens ist für die Pflanzen extrem nützlich : Der Pilz transportiert über seine weitreichenden Verbindungen Nährstoffe zur Pflanze.

Einen interessanten Vergleich zieht der Wissenschaftler Merlin Sheldrake in seinem Buch „Verwobenes Leben“ : Die von den Pilzen geprägten Nährstoffkreisläufe erzeugen im Boden eine Art „chemisches Wettersystem“. Sie beeinflussen die Speicherung von Kohlenstoff und die Fähigkeit der Pflanzen, sich gegenüber Konkurrenten, Schädlingen oder auch Trockenheit zu behaupten. Allerdings : Moderne Getreidesorten sind derart auf „Leistung“ gezüchtet, dass sie die Symbiose mit dem Pilz vielfach gar nicht mehr eingehen ( können ). Dazu verringern die Bewirtschaftung mit Pflug, chemische Dünger und Fungizide ihr Vorkommen, zitiert Sheldrake eine Studie des schweizerischen Kompetenzzentrums Agroscope. Die Wissenschaftler dort bezeichnen Pilze übrigens als „Ökosystem-Ingenieure“, die auch die Wasseraufnahme der Erde steigern und Erosion verhindern, weil ihr klebriges Mycel den Boden „zusammenhält“.

5. Der Boden als Magen der Natur

Wenn wir Biodiversität hören, denken wir in erster Linie an die Tiere und Pflanzen über der Erde, an Schmetterlinge, Bienen, Spitzmaus. Eine immer größere Bedeutung wird nun aber der Biodiversität unter der Erde zugeschrieben. Ankurbeln lässt sie sich auf landwirtschaftlichen Flächen durch eine „bodenbelebende Bewirtschaftung“, wie Bodner sagt, das bedeutet vor allem : eine Gründüngung durch Zwischenfrüchte. Das Konzept diente zuerst dem Grundwasserschutz : Zu viel des Stickstoffs aus Düngern landete im Grundwasser, stattdessen sollten Pflanzen ihn aufnehmen, etwa der im Herbst gelb blühende Senf. Mittlerweile sind Mischkulturen gängig, in Österreich mit mindestens drei Pflanzen, etwa Kleearten, Wicken oder Buchweizen.

Wie aber erhöhen diese Pflanzen auch die Biodiversität unter der Erde ? Da bietet sich ein Vergleich mit unserem Magen an : Auch dort arbeitet ein vielfältiges Mikrobiom am Abbau der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen. Das Prinzip dabei : Je unterschiedlicher die Nahrungsmittel, desto diverser die Mikroorganismen. Genau das gilt auch am Feld. Durch ihr Leben und Absterben ziehen bestimmte Pflanzen bestimmte Mikroorganismen an – und es macht einen Unterschied, ob auf dem Feld eine Monokultur herrscht oder ob dort im Jahresverlauf 30 verschiedene Pflanzen wachsen.

Biodiversität im Boden, prozentuelle Schätzung / Fast der gesamte Boden ist „unbelebt“ : Zu 93 Prozent besteht er aus Luft, Wasser und mineralischen Stoffen. Dennoch leben in einer Hand voll Gartenerde mehr Kleinstlebewesen – Bakterien, Algen, Pilze – als jemals Menschen diesen Planeten bevölkert haben.

Quelle: DI Gerald Stradner, „die Umweltberatung“ NÖ, 2011

6. Warum Landwirte und Wissenschaft am Feld besser zusammenarbeiten

Bodner arbeitet derzeit mit der Mikrobiologin Katharina Keiblinger gemeinsam an einer Studie. Die teilnehmenden „Pionierbauern“ sind divers, von konventioneller Bewirtschaftung über Bio-Höfe bis zu Demeter-Betrieben ; mit oder ohne Tierhaltung ; mit oder ohne Herbizid-Einsatz. Eines haben sie doch gemein : Sie alle verwenden keinen Pflug, weil sie überzeugt davon sind, dass das Umackern das Bodenleben beeinträchtigt. Sie versuchen ihre Felder nur schonend zu bearbeiten und möglichst „immergrün“ ganzjährig mit Pflanzen zu bepflanzen. Gesät wird dann direkt auf die Wiese oder in den Mulch der Begrünungsreste. Wie lässt sich bei diesen unterschiedlichen Zugängen nun übergreifend messen, welchen Einfluss die Mikrobiologie auf die Bodengesundheit und -fruchtbarkeit hat ? So lautet die Forschungsfrage von Bodner und Keiblinger, das Projekt ist derzeit im Gange.

Eines erhofft Bodner sich davon schon jetzt : dass wissenschaftliche Erkenntnisse – nicht nur die eigenen – auch die Praxis der Landwirte erreicht. Und umgekehrt : Viele Bäuerinnen und Bauern machen enorm wichtige Naturbeobachtungen, die der Wissenschaft neue Hinweise geben oder Probleme aufzeigen. Viele Landwirte erkennen, dass sich durch den Klimawandel die Bedingungen verändern. Früher habe man die Bauern als wenig dynamisch und aufgeschlossen gesehen. „Jetzt gibt es die wildesten Ideen für neue Bewirtschaftungsformen“, erzählt Bodner. Gut so ! Da sei auch die Kleinstrukturiertheit der österreichischen Landwirtschaft von Vorteil. „Es gibt viele Junge, die herumexperimentieren“, sagt der Wissenschaftler, „denen ist es zu wenig, am Feld mit dem Traktor rauf und runter zu fahren und die Preise werden immer schlechter.“ Die Erkenntnisse aus der Forschung sollen in der Praxis weiterhelfen. Auch zum Wohl der Pilze und Bakterien.

Service

Der erwähnte Verein „Bodenleben“ und auch die „Humus-Bewegung“ bieten ein Wissensnetzwerk und regelmäßig Veranstaltungen und „Feldtage“ an, um Interessierte ans Thema nachhaltige Bodenbewirtschaftung heranzuführen.

Weiterführende Links

Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bodenschutz

NÖ ist das flächenmäßig größte Bundesland und nimmt damit eine wesentliche Stellung bei der Versorgung der österreichischen Bevölkerung mit land- und forstwirtschaftlichen Produkten ein.

weitere InfosEine Apfeltarte mit Butz und Stängel

Bernadette Wörndl ist Rezeptautorin, Foodstylistin und Privatköchin, mit Spezialgebiet Nachhaltigkeit. 2014 erschien ihr Buch „Von der Schale bis zum Kern“, gerade eben ein „Waldkochbuch“. Uns verrät sie im Interview, welche Gerichte aus vermeintlichen Obst- und Gemüseresten entstehen können, anstatt sie einfach wegzuschmeißen.

ARTIKEL LESEN

Muck lebt den Mut zur E-Mobilität

Welchen Beitrag kann E-Mobilität in den ländlicheren Gegenden leisten ? Diese Frage zu beantworten, ist derzeit noch Pionierarbeit. Gemeinden erhalten dabei Unterstützung vom Beschaffungsservice. Was hat Bürgermeister Muck in Sierndorf nahe Stockerau aus seinen Projekten gelernt ?

ARTIKEL LESEN

Tiermist schützt die Artenvielfalt

Gefährdete Tier- und Pflanzenarten wie Wacholder, Kuhschelle und Wiedehopf können nicht einfach isoliert „geschützt“ werden. In der Weinviertler Klippenzone verfolgt man deshalb einen ganzheitlichen Betreuungsansatz – und setzt stark auf Weidetiere.

ARTIKEL LESEN