„Mit der Lupe draufschauen, wie Einnahmen und Ausgaben wirken“

Als Experte für „Green Budgeting“ berät Johann Seiwald internationale Organisationen und Staaten. Im Interview erklärt er, wie Österreich die Methode schon anwendet.

Johann Seiwald ist internationaler Consultant, z. B. für den Internationalen Währungsfonds, OECD und Weltbank, aber auch für Portugal sowie Staaten in Osteuropa und Afrika. Davor war er Leiter der Wirkungscontrollingstelle im Bundeskanzleramt. Seiwalds Porträt entstand aufgrund seiner internationalen Orientierung am St. Pöltner Europaplatz.

Quelle: Ursula Röck

Worum geht es bei Green Budgeting ?

Beim Green Budgeting – wie es auch von Österreich bereits angewandt wird – blickt man auf die strategische Ausrichtung des Staatshaushalts : Es geht darum, die Klima- und Umweltperspektive sowie Nachhaltigkeit im Allgemeinen im gesamten Budgetprozess systematisch und strategisch einzubeziehen. Praktisch gesehen schaut man mit der Lupe drauf, inwieweit Ausgaben wie auch Einnahmen eine Auswirkung aufs Erreichen der Klimaziele und anderer völkerrechtlicher Verpflichtungen haben. Und es wird analysiert, welche positiven, aber auch negativen Effekte die staatlichen Maßnahmen haben.

Was wären Beispiele für solche Effekte ?

Die Förderung von erneuerbaren Energien etwa hat einen positiven Einfluss auf die Erreichung der Klimaziele, während das Dieselprivileg geringe Steuereinnahmen und gleichzeitig eine negative Klimawirkung bringt. Eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Autobahn wäre das klassische Beispiel für eine regulative Maßnahme – die verursacht keine direkten fiskalischen Kosten, würde aber etwas zum Erreichen der Klimaziele beitragen.

Sie beraten dazu den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank – wie gehen Sie da vor ?

Es gibt vier Eckpfeiler :

- Priorisierung : Der erste Schritt ist, sicherzustellen, dass die jeweils gesetzten Umweltziele – etwa das Pariser Klimaabkommen oder nationale Zielsetzungen – in die strategischen Programme eines Landes oder Ministeriums einfließen.

- Mapping : Die budgetären Maßnahmen werden systematischer erhoben und dargestellt : Welche budgetären Maßnahmen sind in Zusammenhang mit Klima- oder Umweltzielen identifiziert worden, und zwar sowohl positive als auch negative ? Das wären zum Beispiel im Bereich des Klimaschutzes das Pendlerpauschale oder die Wirtschaftsförderungen zur Energietransformation. Das wird im Bund in der „Klima- und Umweltbeilage“ dargestellt.

- Tiefergehende Analysen : Während das Mapping als „Landkarte“ nur eine grobe Orientierung liefert, braucht es eine nähere Betrachtung, wie einzelne Programme konkret wirken und welche Verteilungswirkungen diese haben. Solche Analysen erstellen die Rechnungshöfe, fiskalische Aufsichtsorgane wie der Fiskalrat, Forschungsinstitute, aber vor allem auch die zuständigen Ministerien oder sie beauftragen solche.

- Reporting : Schließlich ist über die Zielerreichung und über die Implementierung des Klimabudgets zu berichten.

Diese Vorgehensweise gilt für Staaten genauso wie für kleinere Einheiten, z. B. Bundesländer?

Eines ist essenziell, gerade wenn wir von Klimawandelanpassung in den wichtigen Sektoren, etwa Infrastruktur oder Energie, reden : Es braucht eine Koordination über alle Gebietskörperschaften, relevante Landes- wie Bundesgesellschaften und den privaten Sektor hinweg. Green Budgeting kann nur in koordinierter Art und Weise effizient und effektiv erfolgen. Nur so können Doppelgleisigkeiten vermieden und das Budget bestmöglich eingesetzt werden.

Es gibt derzeit von der EU-Kommission und OECD eine Empfehlung für Green Budgeting, aber noch keine Verpflichtung dazu, richtig ?

Das stimmt, eine konkrete Verpflichtung gibt es nicht. Aber natürlich gibt es die allgemeine Verpflichtung, die Treibhausgase (THG) zu senken. Wenn dieses Ziel verfehlt wird, drohen Strafzahlungen. Es ist jedenfalls notwendig, dies zu monitoren bzw. zu steuern.

Wie könnten Politikerinnen und Politiker aus Ihrer Sicht da vorausschauend gegensteuern ?

Ein Klimaschutzgesetz etwa bietet jedenfalls strategische und instrumentelle Klarheit. Auch die Festlegung auf Sektorenziele ( etwa für Verkehr oder Landwirtschaft ) stärkt die Verbindlichkeit der Zielsetzungen und die Transparenz. Insgesamt ist es wichtig, dass Politikerinnen und Politiker sachgerechte Informationen über die finanziellen, über Klima- und Umweltwirkungen sowie über die Verteilungswirkungen erhalten, um Abwägungsentscheidungen treffen zu können.

Was sind schon jetzt angewendete Green-Budgeting-Methoden ?

Green Budgeting ist wie ein Baukasten : Darin finden sich verschiedene Instrumente, die man einsetzen kann, zum Beispiel das „Tagging“, das einzelne Budgetposten nach bestimmten Kriterien klassifiziert. Oder die wirkungsorientierte Folgenabschätzung, die neue politische Maßnahmen auf ihre Wirkungen hin detailliert analysiert. Auch „Spending Reviews“ werden in Österreich eingesetzt, um etwa Förderungen im Umweltbereich zu identifizieren, die nicht die erwünschte Wirkung erzielen oder verhältnismäßig teuer zu alternativen Maßnahmen sind.

Welche konkreten Maßnahmen lassen sich daraus ableiten ?

Man könnte sich etwa den Heizkesseltausch ansehen. Wieviel wurde ausgegeben, wer hat in welcher Höhe profitiert, und vor allem wie hat sich die Maßnahme auf die Klima- und Umweltziele ausgewirkt. Insbesondere wäre auch zu überlegen, ob nicht die Verpflichtung zum Heizkesseltausch – anstatt Förderungen aufzustocken – das Ziel erreichen hätte können, und vor allem kostengünstiger wäre. Aber auch Steuerausnahmen wie Pendlerpauschale und Dieselprivileg sollten auf den Prüfungstand gestellt werden.

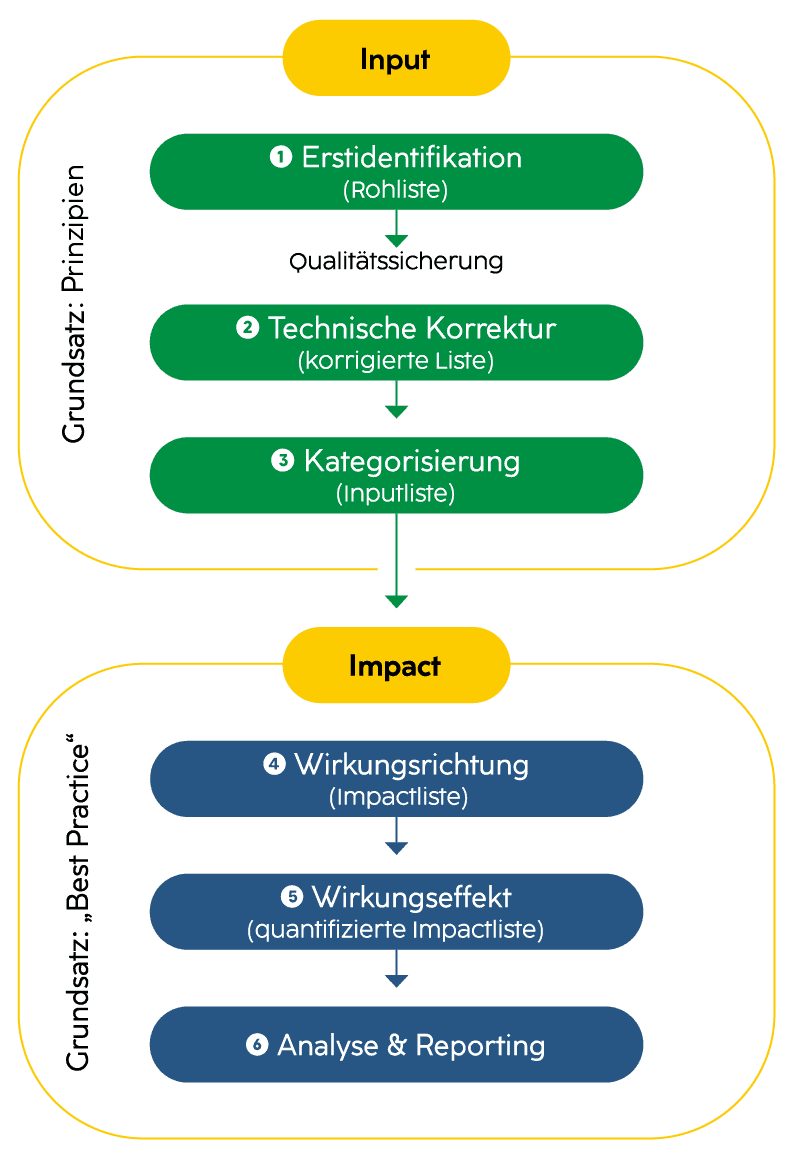

Green Budgeting Methode des Bundes

Quelle: Bunderministerium Finanzen ( BMF )

D. h., das ist die politische Dimension, dann zu entscheiden, welche Instrumente man wie einsetzt. Was sind aus Ihrer Sicht Vorteile von Green Budgeting für die Politik und in der Verwaltung ?

Da gibt es mehrere :

- Es schafft mehr Transparenz in Bezug auf die Zielerreichungen. Etwa im Klimabereich wird dann nicht nur klar : Was gibt das Bundesland für die THG-Reduktion aus ?, sondern auch : Was investiert das Land, um die einhergehenden Herausforderungen – Dürre-, Überschwemmungs-, Katastrophenschutz – anzupacken?

- Durch die Transparenz können z. B. Rechnungshöfe die Informationen entsprechend prüfen – und Abgeordnete, wenn sie Prüfberichte bekommen, sie besser nachvollziehen.

- Damit lässt sich die Debatte, welche Auswirkungen, welchen Hebel eine Maßnahme hat, viel sinnvoller führen : weil sie auf Analysen und Erhebungen basiert ( „evidenzbasierte Politikgestaltung“ ). Wenn ich meine Maßnahmen systematisch dargelegt habe, können etwa Abgeordnete konkret fragen : Ist das eine geeignete Maßnahme – und ist sie kosteneffektiv ?

Oder : Sollte man Gelder vielleicht aus gewissen Bereichen abziehen, wo sie ohnehin nicht viel bringen ?

Genau, Green Budgeting folgt dem Prinzip : Value for money. Manchmal hat man im Design eine Idee, die sich nicht zielführend verwirklichen lässt. Dann ist es gut, diese evidenzbasiert auch wieder beenden zu können.

Steigert ein Staat oder Bundesland eigentlich auch seinen eigenen Wert, wenn man in klima- und umweltrelevante Maßnahmen investiert ?

Durchaus. Klimarisiken sind eine makrorelevante Größe. Insofern schauen auch Rating-agenturen, wie damit umgegangen wird. Oder auch: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Strafzahlungen, sollten die Klimaziele nicht erreicht werden ? Ratings haben Einfluss auf Kreditkonditionen – und je besser die Konditionen, desto weniger Zinsen sind zu zahlen und desto höher ist der fiskalische Spielraum.

Welche Bedeutung haben nachhaltige Anleihen, sogenannte Green Bonds, aus Ihrer Sicht – also aus der Perspektive der wirkungsorientierten Verwaltung ? Das Land Niederösterreich hat eine solche Anfang 2025 erstmals ausgegeben.

Green Bonds sind ein weiteres zentrales Instrument zur Finanzierung der Klimawende und wird auch immer stärker bei Anlegern nachgefragt. Da es sich um eine Finanzierung von speziellen Umweltprojekten handelt, wie etwa öffentlicher Verkehr oder nachhaltige Energien, ist der Gedanke der Wirkungsorientierung einer solchen Finanzierung immanent. Vor allem muss auch konkret nachgewiesen werden, wofür die Mittel für Green Bonds verwendet wurden.

Was ist Ihre Prognose, wie es mit Green Budgeting angesichts einer geopolitischen Lage, die derzeit mehr an Aufrüstung denkt als an Nachhaltigkeit, weitergeht ?

Wenn man gesamtgesellschaftliche Entwicklungen betrachtet, hat der Klimaschutz im Vergleich zu vor 4 – 6 Jahren jetzt eine andere Bedeutung. Es wird also nicht zu einer totalen Umkehr kommen. China etwa hat deutliche Schritte in Richtung Klimaneutralität eingeschlagen. Aber natürlich : Wenn man aufrüstet und die Haushalte ohnehin unter Druck sind, sind Prioritäten zu setzen. Und gerade dann sollte auch mit Steuergeldern effizienter umgegangen werden – wie es etwa die starke Wirkungsorientierung von Green Budgeting vorsieht. Es muss nicht unbedingt zu einer Aufhebung oder Lockerung der Ziele kommen ; es könnte sich einfach der Maßnahmenmix verändern. Aber natürlich ist auch nicht auszuschließen, dass an den Schräubchen der Ziele gedreht wird.

Green Budgeting – eine Definition des Bundes (2024)

Green Budgeting hat für den Bund laut dessen Grundlagenpapier 2024 eine wichtige Brückenfunktion zwischen Budget- und Klimapolitik : Es dient dazu, finanzielle Risiken transparent darzustellen, zu managen sowie eine Entscheidungsgrundlage für ebendiese kosteneffektive Einhaltung der Ziele zu liefern. Green Budgeting soll demnach in einem iterativen Ansatz, unter Berücksichtigung aller verfügbarer Daten, die klima-, energie- und umweltspezifisch positiven, neutralen sowie negativen Auswirkungen aller budget-, ordnungs- und steuerpolitischen Maßnahmen und Prozesse ( systemischer Ansatz ) im öffentlichen Sektor ( konsistenter und gebietskörperschaftsübergreifender Ansatz ) erfassen, analysieren sowie transparent darstellen ( transparenter und datenbasierter Ansatz ). Diese Analyse umfasst sowohl finanzielle Aspekte ( Input-Analyse ) als auch Einschätzungen zur Wirkungsdimension ( Impact-Fokussierung ). Durch die Verknüpfung dieser beiden Betrachtungsweisen ( Kosteneffektivität ) liefert sie eine Entscheidungsgrundlage für den Beitrag von Maßnahmen zur Einhaltung nationaler, internationaler und völkerrechtlicher Klima-, Energie- und Umweltziele.

Best-Practice-Projekt auf nationaler Ebene: Green Finance Alliance

Die Green Finance Alliance ist die Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft für zukunftsorientierte Finanzunternehmen. Als Mitglied der Green Finance Alliance verpflichten sich ambitionierte Unternehmen aus dem heimischen Finanzsektor freiwillig dazu, ihre Portfolios für das Investment- und Kreditgeschäft sowie im Versicherungsbereich für die unterschriebenen Aktivitäten mit Unternehmen schrittweise klimaneutral zu gestalten.

Ziel der Green Finance Alliance ist, dass ihre Aktivitäten in eine zukunftsfähige Richtung gelenkt werden. Sie definiert fünf Zieldimensionen für das Kerngeschäft der Mitglieder:

- Portfolios werden am 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ausgerichtet

- Treibhausgas-neutrale Portfolios 2050: Kontinuierliche Reduktion der über die Portfolios verantworteten Treibhausgas-Emissionen

- Grüne Aktivitäten im Kerngeschäft werden ausgeweitet

- Klimarisiken werden gemanagt und Resilienz gefördert

- Klima-Governance und Mainstreaming wird forciert

Die Mitgliedschaft in der Green Finance Alliance bietet die Chance, zu den Vorreitern zu zählen. Mit dem ambitionierten Kriterienkatalog erhalten die Mitglieder einen Wegweiser, der sie Schritt für Schritt auf ihrem Zielpfad begleitet. Dadurch trägt die Green Finance Alliance dazu bei, dass Österreich und die EU die vereinbarten Klimaziele erreichen.

Das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte

… gilt seit 2004 als Standard für nachhaltige Finanzprodukte in Österreich – und wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert. Es bietet Orientierung für ( nachhaltige ) Investoren und Investorinnen. 2025 sind schon mehr als 380 Finanzprodukte mit dem Umweltzeichen zertifiziert, darunter auch fondsgebundene Lebensversicherungen, bei denen die eingezahlten Prämien in nachhaltige bzw. grüne Investmentfonds veranlagt werden.

Best-Practice-Projekt auf internationaler Ebene: OECD Paris Collaborative on Green Budgeting und nationale Klimapläne

Die OECD Paris Collaborative on Green Budgeting wurde am 12. Dezember 2017 auf dem One Planet Summit in Paris ins Leben gerufen. Ziel ist die Entwicklung neuer, innovativer Instrumente zur Bewertung und Förderung von Verbesserungen bei der Abstimmung nationaler Ausgaben- und Einnahmeprozesse mit Klima- und anderen Umweltzielen. Dies entspricht dem SDG-Ziel : Ausrichtung nationaler politischer Rahmenbedingungen und Finanzströme auf einem Weg hin zu niedrigen Treibhausgasemissionen und einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung.

Erweiterte national festgelegte Klimapläne ( NDCs ) liefern dazu überzeugende Argumente für Wirtschaftswachstum, Entwicklung und Klimaschutz. Durch die Stärkung ihrer Klimaverpflichtungen können Länder nachhaltiges Wachstum fördern, Arbeitsplätze schaffen, ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber den Auswirkungen des Klimawandels stärken und gleichzeitig den sozialen Fortschritt vorantreiben.

Ein OECD-UNDP-Bericht liefert neue Belege dafür, dass beschleunigte Klimaschutzmaßnahmen wirtschaftlich sinnvoll sind – sie fördern Wachstum, erschließen Entwicklungsdividenden und verhindern Verluste durch Klimakatastrophen. Erweiterte NDCs würden ein globales BIP-Wachstum von 60 % bis 2040 gegenüber 2022 sicherstellen und das globale BIP im Vergleich zur aktuellen Politik um weitere 0,2 % steigern. Verringerung von Risiken können das globale BIP bis 2050 um bis zu 3 % und bis 2100 um bis zu 13 % steigern.

Das erste Bundesland mit nachhaltiger Anleihe

Niederösterreich gab Anfang 2025 eine Anleihe aus, die ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Es übernimmt damit eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Finanzierung.

ARTIKEL LESEN

„Nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll“

Kesseltausch, Photovoltaik, Windkraft : Niederösterreich hat engagierte Ziele für die Energiewende. Ökonomische Hintergründe dazu haben sich Martin Kerndler und Christoph M. Schneider vom Economica-Institut angeschaut.

ARTIKEL LESEN

Wer fürchtet sich vor unpopulären Maßnahmen im Ort ?

Die Gemeinden müssen sparen. Finanzexpertin Karoline Mitterer zeigt im Interview auf, wie das nachhaltig gelingen könnte.

ARTIKEL LESEN