„Nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll“

Kesseltausch, Photovoltaik, Windkraft : Niederösterreich hat engagierte Ziele für die Energiewende. Ökonomische Hintergründe dazu haben sich Martin Kerndler und Christoph M. Schneider vom Economica-Institut angeschaut.

Christoph M. Schneider ist Geschäftsführer des Wirtschaftsforschungsinstituts Economica ; Martin Kerndler leitete als Senior Researcher dort die Niederösterreich-Studie. Am Sonnenfeld in Bruck/Leitha, wo das Foto entstand, werden per „Agri-PV“ Strom und Lebensmittel geerntet.

Quelle: Ursula Röck

Das Land Niederösterreich hat seinen Klima- und Energiefahrplan aktualisiert. Warum wurde das aus Ihrer Sicht nötig ?

Kerndler: Dafür gibt es unserer Meinung nach zwei Notwendigkeiten. Einerseits die Bestandsaufnahme, um sich die Frage zu stellen: Wo stehen wir gerade auf dem Weg unseres Zielerreichungspfades ? Andererseits haben sich die Zielvorgaben auf EU-Ebene verändert : Es sind nun für 2030 nicht nur Treibhausgas-Einsparungen von 36 Prozent gegenüber 2005 gefordert, sondern 48 Prozent. Dafür wird der Transformationspfad bis jetzt voraussichtlich nicht ausreichen. In welchen Feldern sind entsprechend Erhöhungen möglich ? Da gilt die Überlegung : Wo etwas besser funktioniert, ist es natürlich einfacher, ein Ziel etwas weiter raufzuschrauben.

Wenn Sie an Niederösterreich denken : Was sind die wichtigsten Transformationsbereiche, um in der Energiewende voranzukommen ?

Kerndler: Wir haben uns das in einem Team von acht Personen angeschaut, insbesondere die drei Transformationsfelder erneuerbare Energieversorgung, den Sektor Verkehr und E-Mobilität sowie Gebäude mit Fokus auf Kesseltäusche und Sanierungsquote. Im Bereich erneuerbare Energie ist Niederösterreich insbesondere im Vergleich mit den anderen Bundesländern auf einem sehr guten Weg mit dem Ausbau von Windkraft und Photovoltaik ( PV ). Es gab geradezu einen PV-Boom nach Beginn des Ukrainekrieges, da lag man über dem Zielpfad. Bei der Wasserkraft ist es schwieriger, zusätzliches Potenzial zu heben : Entlang der Donau ist kaum ein weiterer Ausbau möglich, bei kleineren Flüssen gibt es häufig Umweltschutzbedenken. Ein Re-Powering ( Leistungssteigerung z. B. durch neue Turbinen, Anm. ) ist bei manchen bestehenden Kraftwerken möglich. Und bei der Bio-Methan-Erzeugung ist der vorgesehene Ausbauplan sehr ambitioniert, da starten wir derzeit ganz unten.

Elektromobilität ist ein wichtiger Faktor der Energiewende. Wie sieht es in diesem Bereich aus ?

Kerndler: Die E-Mobilität war bis 2023 auf einem guten Pfad, es ging bei den Zulassungen konstant nach oben. Wenn das angehalten hätte, wären die bisher für das Jahr 2030 avisierten 20 Prozent Anteil am PKW-Bestand insgesamt geschafft worden. Aber da ist 2024 als Bremsklotz dazwischengefahren.

Was heißt das?

Kerndler: Der steigende Trend ist vor allem bei der Zulassung auf juristische Personen, also bei Firmenautos, eingebrochen. Es schlägt also einfach die konjunkturelle Lage zu Buche, Investitionen werden insgesamt aufgeschoben – und eben auch solche in den Fuhrpark.

Auch gesamt ( österreichisch ) gesehen: Warum ist der Umstieg gerade in diesem Sektor so schwierig?

Schneider: Da gibt es einige weitere Aspekte: Während Treibstoff mit 2024 wieder günstiger wurde, sind die Stromkosten nicht im gleichen Ausmaß gefallen. Plus : Die motorbezogene Versicherungssteuer für E-Autos wurde mit April 2025 eingeführt. Ein dritter bremsender Aspekt ist wohl der Sekundärmarkt für E-Fahrzeuge, den es im Grunde nicht gibt. Die Technologie entwickelt sich in diesem Bereich so rasch, ältere Autos veralten schneller und werden zu teuer.

Kerndler: Es gibt eine Deloitte-Umfrage in verschiedenen Staaten, was denn die Pro- und Kontra-Argumente für die Anschaffung eines E-Autos sind. In Österreich wirken sich die Anschaffungskosten und die Verfügbarkeit der Lade-Infrastruktur negativ aus. Im Vergleich zu anderen Staaten ist bei uns allerdings das politische Commitment zur E-Mobilität nicht so stark – auch wenn Österreich mit derzeit 15 bis 29 Prozent E-Anteil an den Neuzulassungen nicht schlecht abschneidet. Nur die Niederlande und Skandinavien liegen deutlich drüber.

Schneider: Ein weiteres Problem ist der massive Handelskrieg, im Zuge dessen sich Wettbewerbsungleichheiten offenbart haben. Die europäischen Fahrzeug-Produzenten, die in der konventionellen Zeit die Österreicherinnen und Österreicher zu ihren Hauptabnehmern zählten, gerade auch die deutschen Autobauer, sind in den letzten Jahren zurückgeblieben. Und die Neigung, ein Produkt zu kaufen, wenn die kostengünstigste oder effizienteste Marke aus China stammt, ist offenbar geringer. Das ist auch ein Bremseffekt. Die Menschen würden ein hochwertiges deutsches E-Auto eher kaufen. Aber durch die Marktdynamik oder auch aufgrund von Zöllen bekommen wir unsere Verhaltensmuster verschoben.

Als drittes Transformationsfeld haben Sie neben Erneuerbaren und Mobilität den Gebäudesektor angesehen. Wie sieht es da aus ?

Kerndler: In dem Feld haben wir die Besonderheit, dass bei Investitionen ein Großteil der Wertschöpfung in Österreich entsteht. Die Gebäudesanierung wirkt unmittelbarer auf die heimische Wirtschaft. Eine Sanierungsförderung ist so immer auch eine konjunkturelle Maßnahme. Spezifisch Niederösterreich liegt bei der Gebäudesanierung im guten Durchschnitt der Bundesländer. Aber um die Klimaneutralität bis 2040 hinzubekommen, müsste die Sanierungsquote mehr als doppelt so hoch sein.

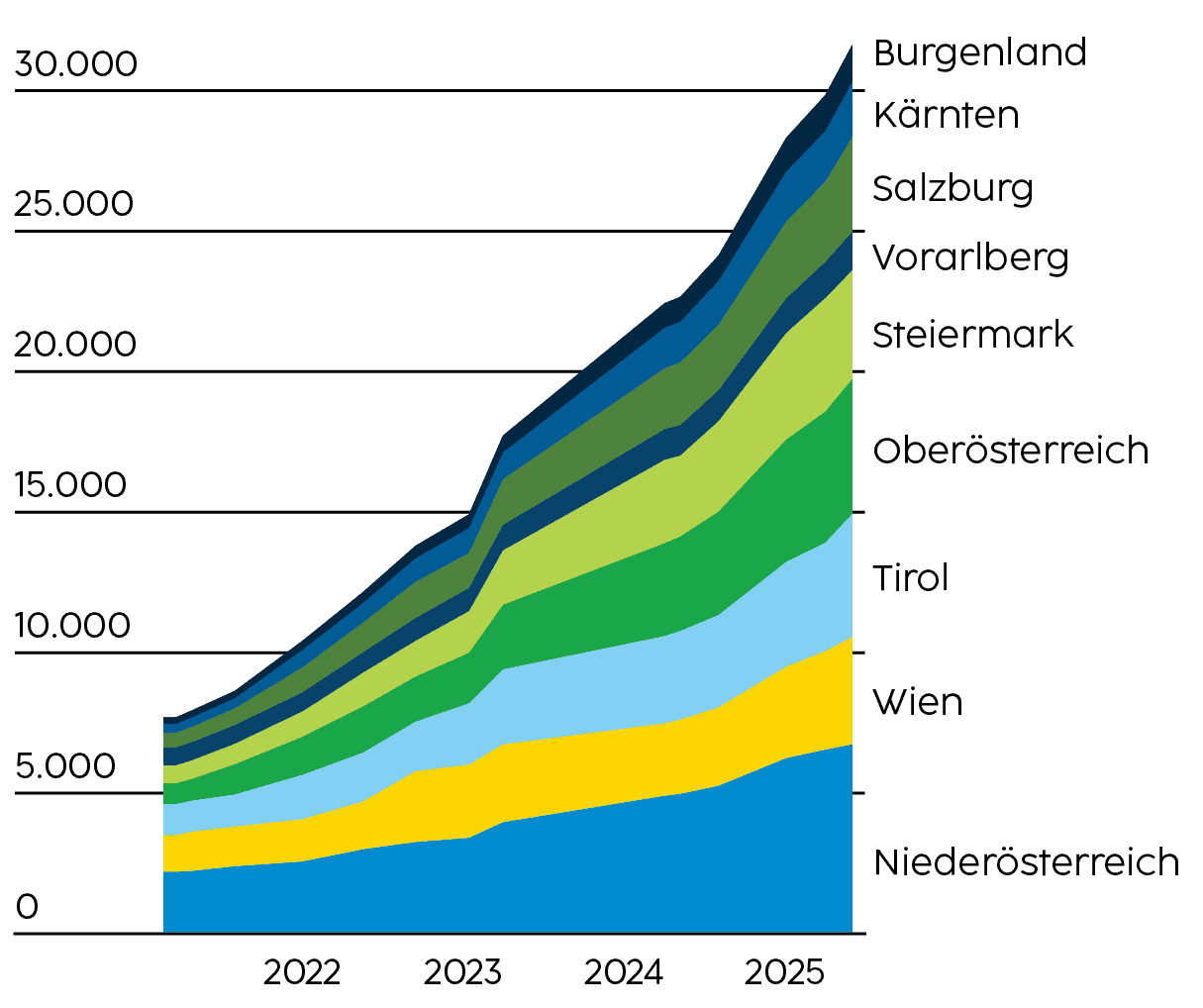

Anzahl der E-Ladepunkte in Österreich: In absoluten Zahlen gibt es in Niederösterreich die meisten öffentlichen Ladepunkte – und damit erstmals ausreichend für einen möglichen Komplettumstieg auf E-Fahrzeuge. Sowohl die Zahl der E-Pkw, als auch die öffentlichen E-Ladepunkte nehmen in Österreich deutlich zu. Ende 2024 gab es in Österreich knapp mehr als 26.800 E-Ladepunkte, um rund 10.900 mehr als Ende 2022. Die Zahl der E-Pkw ist im gleichen Zeitraum von 110.200 auf 200.600 gestiegen. Mittlerweile gibt es in Österreich rund 213.000 Elektroautos ( VCÖ April 2025 ). Österreich liegt bei der Ausstattung mit E-Ladepunkten international im Mittelfeld. Die meisten Ladepunkte befinden sich in Niederösterreich ( >6.000 ), Oberösterreich und der Steiermark. Der Ausbau des öffentlichen Ladenetzes ist wichtig, aber der Großteil der Ladevorgänge erfolgt zu Hause oder am Arbeitsplatz. Immer mehr private Haushalte und auch Unternehmen haben eine eigene Photovoltaikanlage und nutzen diese zum Laden der E-Autos ( VCÖ April 2025 ). Die Energie- und Umweltagentur NÖ ( eNu ) bietet Beratung und Unterstützung für Privatpersonen, Vereine, Gemeinden und Unternehmen beim Thema e-Mobilität und Ladeinfrastruktur.

Quelle: Bundesverband Elektromobilität Österreich ( BEÖ ), Daten Stand April 2025

Wie ist der Stand bei der Umrüstung der Heizsysteme ?

Kerndler: Die Bundesförderungen zum Kesseltausch wurden in Niederösterreich stärker in Anspruch genommen als in anderen Bundesländern. Es gibt hier einen hohen Anteil an Gasheizungen; Niederösterreich hat es geschafft, das in den vergangenen fünf Jahren ordentlich zu reduzieren. Das ist eine gute Entwicklung, unterstützt durch die Bundes- und Landesförderungen.

Wie von Ihnen schon beim Sanierungssektor angedeutet: Wie wirken Investitionen in Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten auch als Wirtschaftsmotor ?

Kerndler: Ich würde da zwei Dimensionen unterscheiden: Einerseits die konjunkturell kurzfristige Komponente, die stimulativ auf private Haushalte oder Unternehmen wirkt. Andererseits sind da Maßnahmen, die länger brauchen, um ihre Wirkung zu entfalten, etwa beim Erschließen erneuerbarer Energien, das geht nicht von heute auf morgen. Bis Genehmigungen, Planungsdetails etc. geklärt sind, vergehen einige Jahre bis erste Windkraftwerke entstehen.

Was sind mittel- und langfristig positive wirtschaftliche Auswirkungen etwa einer Windkraftanlage, abgesehen von der Nutzungsmöglichkeit der erneuerbaren Energie natürlich ?

Kerndler: Neben der erhöhten Wertschöpfung durch beauftragte Firmen, die eine Anlage aufstellen, ergeben sich im laufenden Betrieb positive Effekte, auch fiskalisch – das heißt, es sind Steuern und Abgaben zu zahlen, die Bund und Ländern zufließen. Diese Investitionen finanzieren sich so zu einem gewissen Teil selbst. Generell sollten wir die mittel- und langfristige Perspektive entsprechend mitdenken. Da ist etwa auch die Komponente der Versorgungssicherheit : Wenn wir weniger auf Energieimporte angewiesen sind, weil wir Energie vor Ort produzieren, dann ist das ein essenzielles Kriterium, den Strom auch zu günstigeren Preisen zur Verfügung stellen zu können. Und das Thema der Energiekosten hat seit Beginn des Ukrainekrieges ja noch einmal besonders an Bedeutung gewonnen. Wenn es gelingt, die nach unten zu bringen, tue ich effektiv etwas für den Wirtschaftsstandort.

Lässt sich das auch volkswirtschaftlich in Zahlen ausdrücken ?

Kerndler: Ja, wir haben uns den wirtschaftlichen Impuls in vier Themenbereichen angesehen: Windkraft, PV, Wasserkraft und Gebäudesanierung. Für Niederösterreich beträgt die Bruttowertschöpfung aus den geplanten Investitionen 4,9 Milliarden Euro zwischen 2023 und 2050, das entspricht 170 Millionen Euro pro Jahr. Und weil diese Zahlen viele womöglich schwer beurteilen können, haben wir sie in Relation zum typischen Wachstum der Wertschöpfung in Niederösterreich gesetzt: Davon sind das 20 Prozent. Es wäre also ein enormer Beitrag zum niederösterreichischen Wirtschaftswachstum. Andere Maßnahmen wie der Netzausbau oder der Ausbau von Biogasanlagen und auch die Wertschöpfung aus dem laufenden Betrieb der Anlagen kommen da sogar noch dazu.

Wie werden sich entsprechend die Green Jobs entwickeln ?

Kerndler: Die Beschäftigung wird sich unseren Berechnungen nach so entwickeln, dass es 2030 rund 50.000 Personen in „umweltbezogenen Beschäftigungen“, also Green Jobs gibt. Damit sind sie für 10 Prozent der gesamten Bruttowertschöpfung verantwortlich. Um auch das in Kontext zu setzen: Niederösterreich liegt beim Zuwachs an Green Jobs deutlich über dem Durchschnitt. Und diese 50.000 Green Jobs sind schon allein aufgrund der aktuellen Trendvorschreibung zu erwarten. Wenn maßnahmenseitig mehr passiert, dann sind auch noch mehr Green Jobs zu erwarten. Wenn man hingegen auf die Bremse steigt, wären die Erwartungen entsprechend niedriger.

Haben Sie in diesem Zusammenhang auch in die andere Richtung von Investitionen geschaut, im Sinne von: Wie sinnvoll wäre es, neue Projekte über nachhaltige Finanzierungen auf die Beine zu stellen ?

Kerndler: Für die Studie haben wir uns diesen Aspekt nicht angeschaut.

Schneider: Es ist eine gute zusätzliche Idee, Green Investments in die Planungen einzubeziehen. Ich würde mich aber nicht beschränken auf diese eine Definition von Finanzierungsmöglichkeiten. Wenn ich mich darauf verlasse, nur weil ich‘s gut meine, wäre das zu wenig.

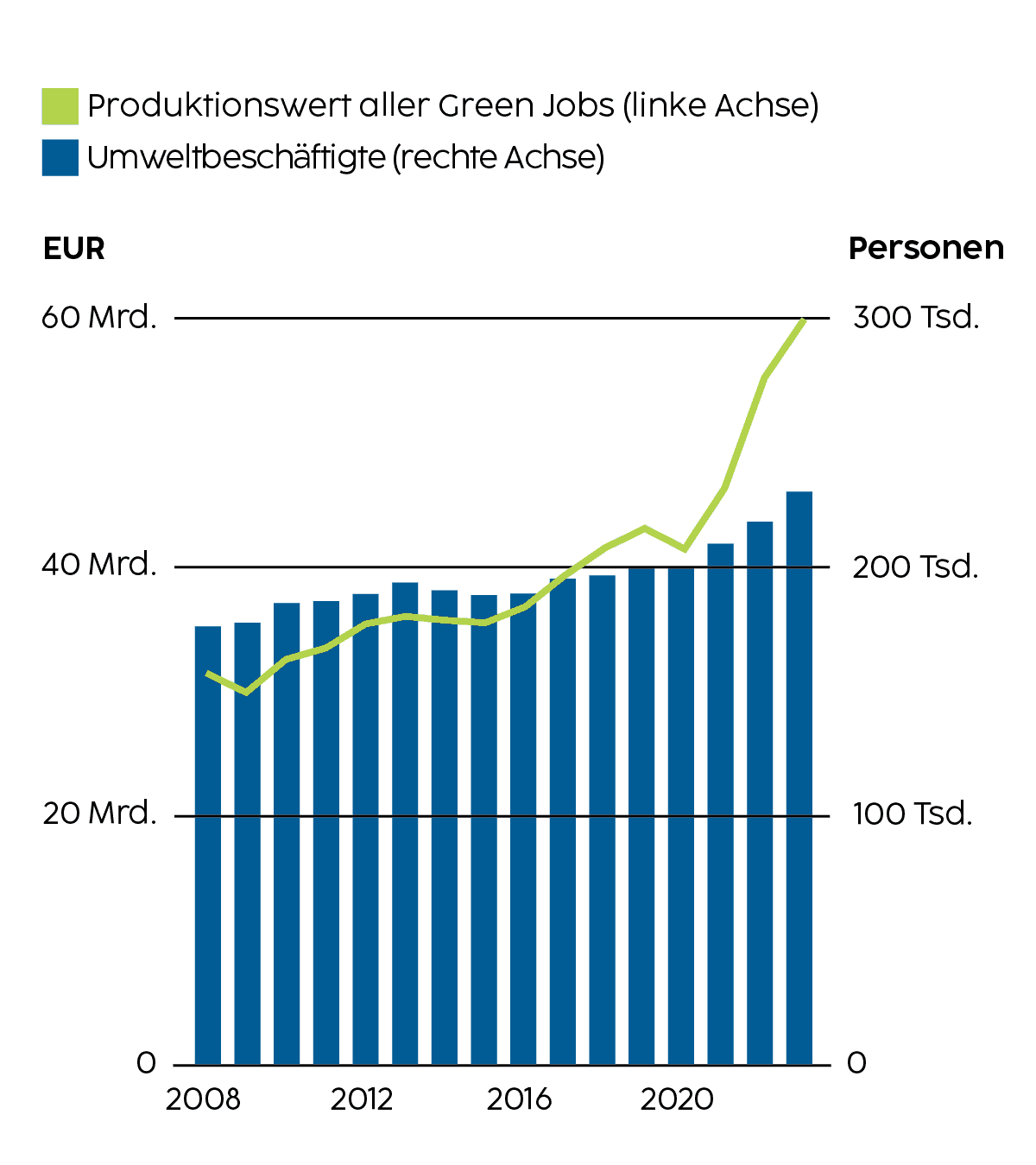

Umweltbezogene Beschäftigung und Wirtschaftsentwicklung in Österreich: Die Zahl der Beschäftigten in der österreichischen Umweltwirtschaft ( „Green Jobs“ ) steigt. Während 2008 rund 176.100 Personen in diesem Sektor tätig waren, erhöhte sich diese Zahl bis 2023 auf etwa 230.200. Das entspricht einem Zuwachs von rund 31 % innerhalb von 15 Jahren. Der Produktionswert der Umweltwirtschaft entwickelte sich noch dynamischer: Von etwa 31,5 Milliarden Euro im Jahr 2008 stieg er auf knapp 60 Milliarden Euro im Jahr 2023 – eine Steigerung von über 90 %. Diese Entwicklung unterstreicht die zunehmende Bedeutung der Umweltwirtschaft für Beschäftigung und Wertschöpfung in Österreich.

Quelle: Statistik Austria

Das Land Niederösterreich könnte durch das Zurückgreifen auf nachhaltige Finanzierungen allerdings Mittel zu besseren Konditionen lukrieren. Vielleicht entsteht hier durch die Taxonomie-Verordnung der EU mehr Druck ?

Schneider: Ich denke, wir sollten uns hier schon an der Realität orientieren und uns nicht zu sehr einschränken. Wenn man sich durch einen solchen Fokus andere Finanzierungsquellen selbst ausschließt, ist das ein Fehler. Gleichzeitig brauchen wir auch ausländische Finanzierungen. Gerade in diesen Themen, Niederösterreich mit seiner Energiestrategie, wäre es interessant, über die Grenzen zu schauen, den Topf weiter zu öffnen und so aktiv wie möglich neue Finanzierungsmodelle zu erschließen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das etwa bei den sehr gut angelaufenen Energiegemeinschaften ergibt.

Wie schätzen Sie die Dynamik der Energiegemeinschaften ein ?

Kerndler: Es könnte die Herausforderungen auf den überregionalen Netzen abfangen, wenn es etwa Speichermöglichkeiten in den Gemeinden gibt. Da kann es auch sinnvoll sein, dass Finanzierungsbeteiligungen von privaten Haushalten wahrgenommen werden. Die Österreicherinnen und Österreicher haben gerade historisch die höchste Sparquote. Und die Bereitschaft, in unabhängige Energieversorgung zu investieren, ist nach wie vor gegeben. Aber wenn individuell etwa die Garage zu klein für einen Speicher ist, dann könnte man kommunale Möglichkeiten anbieten.

Schneider: Wir sind seit drei Jahren gefangen in einem Angst-Umfeld, deshalb gibt es wieder diesen starken Trend zum Sparen. In Krisenzeiten sparen die Leute mehr, das ist eigentlich ungewöhnlich. Denn durch wirtschaftspolitische Instrumente fallen die Haushaltseinkommen normalerweise nicht zurück, sondern nehmen durch Überförderung eher zu: Seit Corona haben die österreichischen Haushalte etwa 70 Milliarden an Vermögen zugelegt. Wenn ich an die Energiegemeinschaften denke, wäre ich sehr dafür, da Anreize zu schaffen; denn immer weniger Haushalte legen ihr Geld in Unternehmen an. Die Europäerinnen und Europäer haben ein Problem damit, mit „Risikokapital“ eine Geschäftsidee zu unterstützen – das müsste man einfach sympathischer formulieren. Gerade mit unseren lokal stark aufgestellten Banken gäbe es da einen Vorteil. Und wie gesagt: Das private Vermögen im Land ist enorm. Als Bevölkerung eines Landes verschenken wir das, anstatt es zu investieren.

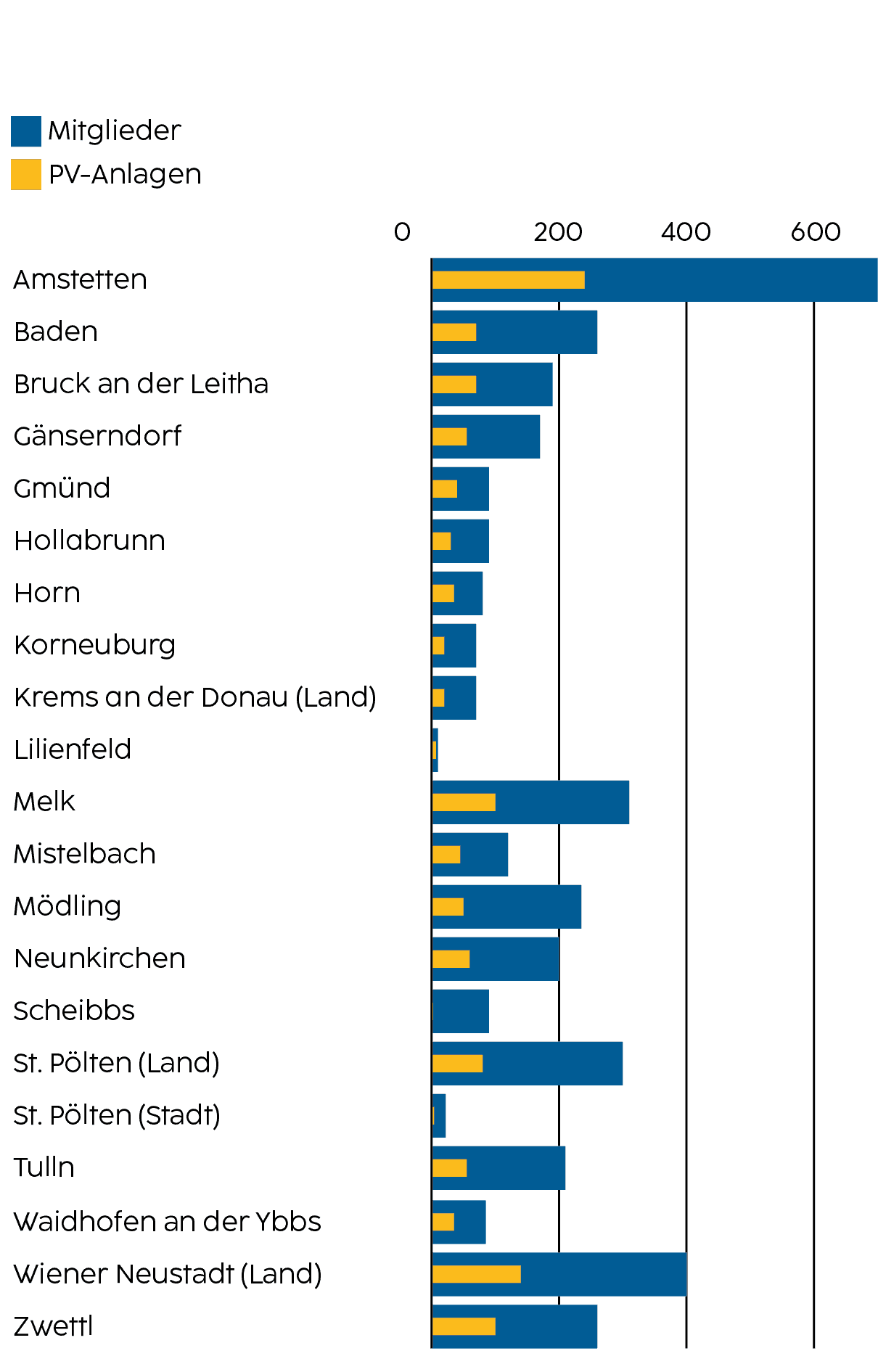

Anzahl der Mitglieder und PV-Anlagen Niederösterreichischer Energiegemeinschaften 2024: Die Entwicklung von Energiegemeinschaften verläuft in Niederösterreich sehr unterschiedlich: Amstetten lag 2024 mit 700 Mitgliedern und 240 PV-Anlagen vorne, Wiener Neustadt-Land folgt mit 400 Mitgliedern. Während die Gesamtzahl schnell wächst, entwickelt sich die Ausbreitung des Konzepts in Gemeinden relativ asymmetrisch und unterschiedlich. Österreichweit stieg die Zahl der Energiegemeinschaften von 2021 bis 2025 rasant von null auf 3.180 Energie-Gemeinschaften mit derzeit 3.190 Gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen.

Quelle: Energiezukunft Niederösterreich ( EZN )

Woran liegt diese österreichische Investitionsunlust ?

Schneider: Unsere Vermutung ist, dass die Leute eine Steuererhöhung erwarten und deshalb sparen. Die Politik könnte ihnen aber auch zeigen, wo sie ihr Geld zum eigenen Vorteil anlegen könnten – und so Investitionen lenken.

Was passiert denn, wenn wir die EU-Klimaziele nicht erreichen ? In Ihrer Studie haben Sie herausgefunden, dass NÖ stärker als Österreich insgesamt vom Klimawandel betroffen sein wird.

Kerndler: Wir haben dafür eine umfassende Literaturanalyse zu den Klimawandelauswirkungen gemacht. Dabei haben sich – neben voraussichtlich hohen Strafzahlungen – drei wichtige Punkte herauskristallisiert : Erstens sind die Kosten für die Folgen des Klimawandels immer höher als die Kosten der gegensteuernden Maßnahmen; wir sollten also besser nicht jetzt schon in Ehrfurcht erstarren, sondern ins Tun kommen. Zweitens steigen die Kosten mit dem Verfehlen der Klimaziele überproportional an – und die Politik sollte Unsicherheiten ja gering halten, also wäre es dringend nötig, sich an den Plan zur Erreichung der Klimaziele zu halten. Und drittens: In Niederösterreich sind Brandgefahr, Trockenheit, Extremniederschläge schon jetzt auf einem hohen Niveau. Das Bundesland ist besonders gefordert, in Richtung Adaptionsmaßnahmen zu denken, etwa beim Hochwasserschutz, bei der Renaturierung von Flussläufen, bei resilienteren Pflanzen. Aber man muss auch sagen: Der Effekt des Klimawandels wird sich nicht „weg-adaptieren“ lassen.

Schneider: Ich möchte noch einmal die Bedeutung von Investitionen hervorheben und deren Bedeutung für unseren Wohlstand. Sie schaffen Wertschöpfung und Arbeitsplätze und bringen dem Fiskus Steuern. Gleichzeitig können sie auch Risiken reduzieren und Sicherheiten schaffen, auch zukünftige Schäden minimieren. In diesem Zusammenhang müsste sich auch im Versicherungswesen etwas ändern – das müsste auf der Bundesebene passieren, könnte aber von einem stark betroffenen Bundesland wie NÖ angestoßen werden.

Kerndler: Auch in einem größeren Zusammenhang gesehen: Europa mit seinem Green Deal muss im Klimaschutz als Vorreiter vorangehen. Wir haben uns diesen Weg bewusst ausgesucht und müssen nun zeigen, dass er nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll ist. Das könnten wir gerade in den Regionen vorzeigen.

Crowdfunding bzw. Crowdinvesting bei Energieprojekten

Crowdfunding, auf Deutsch auch „Schwarmfinanzierung“ oder „Gruppenfinanzierung“, ist eine Art der Finanzierung aus vielen Quellen. Mit dieser Methode lässt sich Eigenkapital oder dem Eigenkapital ähnliche Mittel für Projekte, Produkte und die Umsetzung von Geschäftsideen und vieles andere beschaffen. Die Varianten reichen vom einfachen Spenden, Fördern, bis hin zum Investieren und zum Erwerb von Anteilen am Projekt. Die Kapitalgeber registrieren sich meistens Online, wo über eine Plattform oder eigene Website zum Crowdfunding aufgerufen wird.

Investoren haben bei Energieinvestitionen den Vorteil, direkt und niedrigschwellig in erneuerbare Energieerzeugung zu investieren, bei teils guter Verzinsung. Bei der Investitionsform handelt es sich oft um sogenannte „partiarische Nachrangdarlehen“: Die Investoren erhalten bei dieser Form für jedes ihrer Projekte jährlich Zinsen entsprechend dem vereinbarten Zinssatz. Das eingesetzte Kapital wird meist nach der definierten Laufzeit zurückbezahlt.

Für Privatpersonen mit lohnsteuerpflichtigen Einkünften stellt die Vergütung Nebeneinkünfte dar, welche z. B. in Österreich bis zu einem jährlichen Betrag von 730 Euro steuerfrei sind.

Green Jobs

Green Jobs im engeren Sinn sind nach Definition des Bundes Berufe, die durch ihre Ausbildungsinhalte direkt die Möglichkeit bieten, Umweltschäden zu vermeiden und natürliche Ressourcen zu erhalten, beispielsweise der Beruf Entsorgungs- und Recyclingfachkraft oder auch Energietechnikerinnen und Energietechniker für erneuerbare Energien.

Green Jobs findet man in den verschiedensten Sparten, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, öffentlicher Verkehr, nachhaltiges Bauen und Sanieren sowie Wasser- und Abwassermanagement. Der Hauptzweck von Green Jobs ist der Beitrag zum Umweltschutz. Daher können in allen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen Green Jobs gefunden werden bzw. können sich bestehende Berufsbilder zu Green Jobs wandeln. Niederösterreich rechnet auf Basis einer Studie des Unternehmens Economica 2024 alleine bis 2030 mit über 50.000 neuen Jobs in umweltfreundlichen Branchen.

Eine weitere Studie hat gezeigt, das mit der Schaffung von Green Jobs weitere positive volkswirtschaftliche Effekte – sogenannte „Hebeleffekte“ – einhergehen. Dadurch werden zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert. Bis 2030 ergeben sich so über 20.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse in Niederösterreich, die durch die ca. 50.000 klassischen Green Jobs gesichert werden.

Energiegemeinschaften in Niederösterreich

Mit dem Beschluss des Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz ( EAG ) im Jahr 2021 eröffneten sich für Erzeuger und Verbraucher von Strom aus erneuerbaren Energiequellen ganz neue Möglichkeiten, um am Energiemarkt teilzunehmen. In sogenannten Energiegemeinschaften können nun deren Mitglieder – Bürger und Bürgerinnen, aber auch Unternehmen und Gemeinden – selbst erzeugten Strom gemeinschaftlich verwenden. Der Strom kann auch gespeichert und verkauft werden. Speziell die Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaften ( EEG ) stärken die regionale Wertschöpfung und sorgen für mehr Unabhängigkeit vom Energiemarkt.

Energiegemeinschaften sind seit 2025 in allen Bezirken Niederösterreichs vertreten. Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren dabei je nach Modell ( siehe unten ) in unterschiedlichem Ausmaß von der gemeinschaftlichen Stromnutzung, etwa aufgrund reduzierter Netzgebühren, Befreiung von Steuern und Abgaben oder besserer Absicherung gegen Tarif-Schwankungen in globalen Energiemärkten. Diese Vorteile steigern nicht nur die Wirtschaftlichkeit solcher Projekte, sondern auch ihre gesellschaftliche Akzeptanz und das Gemeinschaftsgefühl unter den Teilnehmenden.

Die bestehenden Gesetze definieren vier Modelle zur gemeinschaftlichen Stromnutzung:

- „Gemeinschaftliche Erzeugungsanlagen“ ( „GEA“ )

- lokale und regionale „Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft“ ( „EEG“ )

- innerhalb Österreichs geografisch unbeschränkte „Bürgerenergiegemeinschaft“ („BEG“).

Wer fürchtet sich vor unpopulären Maßnahmen im Ort ?

Die Gemeinden müssen sparen. Finanzexpertin Karoline Mitterer zeigt im Interview auf, wie das nachhaltig gelingen könnte.

ARTIKEL LESEN

Das erste Bundesland mit nachhaltiger Anleihe

Niederösterreich gab Anfang 2025 eine Anleihe aus, die ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Es übernimmt damit eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Finanzierung.

ARTIKEL LESEN

„Mit der Lupe draufschauen, wie Einnahmen und Ausgaben wirken“

Als Experte für „Green Budgeting“ berät Johann Seiwald internationale Organisationen und Staaten. Im Interview erklärt er, wie Österreich die Methode schon anwendet.

ARTIKEL LESEN