Wer fürchtet sich vor unpopulären Maßnahmen im Ort ?

Die Gemeinden müssen sparen. Finanzexpertin Karoline Mitterer zeigt im Interview auf, wie das nachhaltig gelingen könnte.

Karoline Mitterer vom Zentrum für Verwaltungsforschung KDZ koordiniert dort den Bereich zu öffentlichen Finanzen und Föderalismus, das betrifft etwa die Gemeindefinanzen. Das Foto entstand im niederösterreichischen Ort Tattendorf.

Quelle: Ursula Röck

In Österreich klafft ein Budgetloch, auch die Gemeinden sollen ihren Teil zur Budgetsanierung beitragen. Ist das den Gemeinden überhaupt möglich, angesichts der „tristen“ finanziellen Lage, in der sie sich derzeit befinden, wie sie unlängst sagten ? Und zuerst: Wie ist es dazu gekommen ?

Da haben mehrere Faktoren zusammengewirkt : Seit 2020 gab es mehrere Steuerreformen ohne Gegenfinanzierung. Das bedeutete für die Gemeinden ein weniger starkes Wachstum auf der Einnahmenseite – etwa durch die Abschaffung der kalten Progression oder auch durch die Senkung der Körperschaftssteuer. Der Steuertopf konnte daher mit den inflationsgetriebenen Ausgaben nicht mithalten. Das heißt : Von 2019 bis 2024 sind die Ertragsanteile – das ist der Anteil der Gemeinden am gemeinschaftlichen Steuertopf – um 22 Prozent gestiegen, während die laufenden Auszahlungen um 33 Prozent deutlich stärker wuchsen. So ist eine Einnahmen-Ausgaben-Schere entstanden, die sich nicht von selbst schließen wird. Hinzu kommen steigende Aufgabenbedarfe. Bisher konnten das die Gemeinden noch selber ausgleichen, jetzt ist das aber nicht mehr möglich. Es besteht daher Handlungsbedarf, um die entstandene Finanzierungslücke wieder zu schließen. Möglich ist das nur durch eine Kombination von Maßnahmen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite.

Wenn wir zuerst auf die Einnahmenseite blicken : Der Bund hat doch nun einige Steuern angehoben. Hilft das den Gemeinden nicht ?

Auf der Einnahmenseite wurden durch die neue Bundesregierung einige Maßnahmen gesetzt, welche jedoch in hohem Maße dem Bundesbudget zugutekommen. So profitiert vom Entfall des Klimabonus und von der Leistung der Stabilitätsabgabe durch die Banken ausschließlich der Bund. Für Gemeinden nennenswerte Einnahmen entstehen durch das Aussetzen des letzten Drittels der kalten Progression und die Schließung von Steuerlücken bei der Grunderwerbsteuer, was natürlich hilft. Zusammenfassend kann man aber sagen: Die Entlastungen werden für die Gemeinden nicht ausreichen, dass sie wirklich aufatmen können.

Was wären konkrete Ansatzpunkte, von denen die Gemeinden profitieren ?

Da wäre etwa die Grundsteuer, die von den Gemeinden eingehoben wird: Diese basiert auf veralteten Werten aus den 1970 er-Jahren, welche in keiner Weise die tatsächliche Wertentwicklung bei Grundstücken abbildet. Dadurch verliert die Grundsteuer für die Gemeinden aber immer mehr an Bedeutung. Da könnte man durch eine Erhöhung zumindest ein paar Jahre wieder gutmachen. Mittelfristig führt aber kein Weg an einer grundsätzlichen Reform vorbei. Bei Gebühren oder Leistungsentgelten im Kindergarten ist ein Anheben nur innerhalb eines gewissen gesetzlichen Rahmens möglich. Und beim Beitrag zum Mittagessen in Betreuungseinrichtungen oder der Vermietung von Turn- und Veranstaltungssälen an Vereine, wo die Gemeinden einen Spielraum haben, stellt sich die sozialpolitische Frage, ob das gewollt ist.

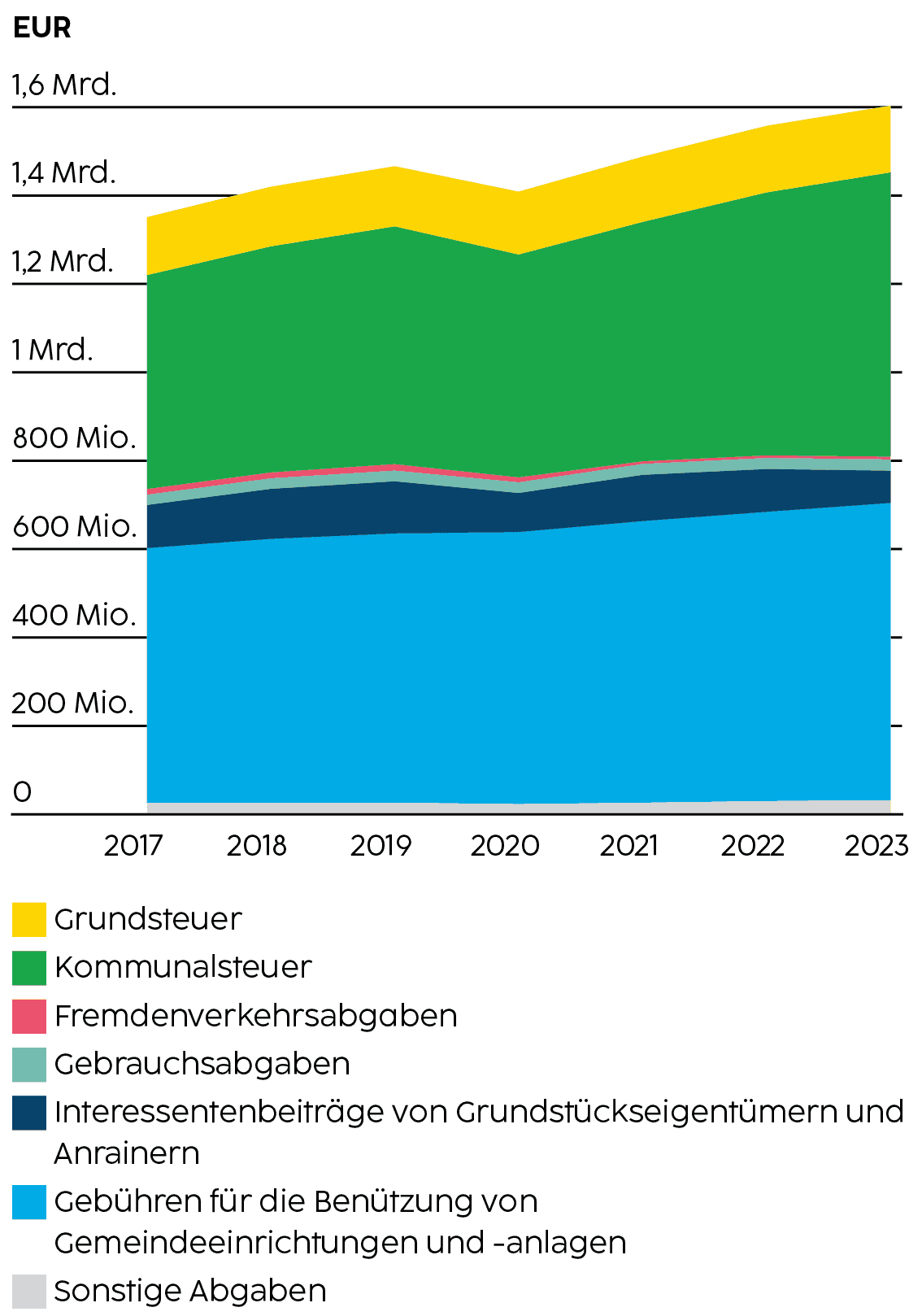

Aufteilung der Gemeindeabgaben in Niederösterreich: Die Gemeindeabgaben aller niederösterreichischen Gemeinden sind von 2017 bis 2023 von 1,35 auf 1,60 Milliarden Euro gestiegen, wobei das Wachstum von 252 Millionen Euro hauptsächlich aus der Kommunalsteuer ( +159 Mio. ) und den Gebühren für Gemeindeeinrichtungen ( +96 Mio. ) stammte. Während der COVID-19-Pandemie gingen Fremdenverkehrs- und Lustbarkeitsabgaben deutlich zurück, gleichzeitig wurde 2020 die Parkometerabgabe neu eingeführt, die bis 2023 knapp 10 Millionen Euro einbrachte.

Quelle: Statistik Austria

Wo könnten die Gemeinden umgekehrt auf der Ausgabenseite sparen ?

Auch da sind die Gemeinden recht eingeschränkt : Bald ein Viertel der laufenden Ausgaben betrifft die Umlagen in den Bereichen Gesundheit und Soziales. Hier müssen die Gemeinden für regionale Leistungen mitzahlen, ohne dass sie auf das Angebot Einfluss nehmen können. Diese Ausgaben steigen jedes Jahr um durchschnittlich 7 Prozent, und damit deutlich stärker als die Einnahmen aus Ertragsanteilen. Damit verbleibt den Gemeinden immer weniger Geld für die eigentlichen kommunalen Aufgaben wie Kinderbetreuung und Schulen. Bezüglich Elementarpädagogik und Ganztagsschulen gibt es Gesetze und Förderungen, die einen Ausbau fördern. Das wollen die Gemeinden selbst auch weiterhin. Was bleibt dann noch übrig ? Natürlich gibt es Potenziale in der allgemeinen Verwaltung, aber auch da werden Prozesse komplexer – möglicherweise nützen da Verwaltungskooperationen oder die Digitalisierung dabei, etwas einzusparen. In den Bereichen Sport, Kultur und Freizeit gibt es Förderungen – etwa an gemeinnützige Vereine –, die man durchforsten sollte, wobei diese auch wesentlich zur Lebensqualität beitragen. Im Raum steht aber auch das Reduzieren von Standards – Reduktion von Öffnungszeiten im Bürgerservicezentrum, weniger Blumenschmuck im Straßenraum, Senken der Wassertemperatur im Freibad etc. – oder das Schließen von Einrichtungen, etwa Freibädern. Man könnte auch Standorte von Feuerwehren und anderen kommunalen Einrichtungen wie Kindergärten oder Schulen zusammenlegen – aber das sind natürlich unpopulärere Maßnahmen.

Ist Einsparen also am ehesten über das Vermeiden neuer Investitionen möglich ?

Bei Investitionen in den Gemeinden kamen bisher 40 bis 50 Prozent über Zuschüsse von Bund und Land. Der Rest wurde aus Überschüssen der Gemeinden aus dem laufenden Betrieb selbst finanziert, weil den Gemeinden ein Nulldefizit vorgeschrieben wird. Das geht sich jetzt aber nicht mehr aus. Weil die laufenden Überschüsse zurückgegangen sind, müssen jetzt mehr Schulden aufgenommen werden. Bisher sind die Investitionen aber nicht zurückgegangen, wodurch auch das hohe Defizit der Gemeinden erklärt werden kann.

Wäre da nicht gerade die nachhaltige Finanzierung eine Option, um zu günstigeren Konditionen an Geld zu gelangen ?

Das ist natürlich ein Thema, wobei hier von EU-Seite wieder etwas zurückgerudert wird. Gemeinden sind angehalten, in grüne und soziale Nachhaltigkeit zu investieren, was ja auch dem kommunalen Versorgungsauftrag entspricht. Im Vergleich zu Bund und Ländern sind Gemeinden jedoch noch wenig verschuldet, wodurch auch die Finanzierungskosten noch im Rahmen sind. Doch auch Gemeinden denken nun an alternative Finanzierungsmodelle wie Crowdfunding oder Varianten des „Sale and lease back“ ( Verkaufen und zurückmieten, Anm. ). Interessant sind auch Green Bonds, die etwa ein Land vergeben kann – wie Niederösterreich das tut.

Sind Investitionen in nachhaltige Gebäude /Projekte etc. – gedacht im Sinne der SDG-Nachhaltigkeitsziele – nicht auch Investitionen in die Zukunft, die lange positiv nachwirken ? Stichwort „Social Return on Investment“, siehe z. B. diese Studie zu Pflegeheimen oder jene zur Betreuung von jungen Menschen mit Behinderungen ?

Definitiv, das trifft wie gesagt auf sehr viele Gemeindeprojekte zu. Zu Kindergärten zum Beispiel gibt’s einige Studien bezüglich ihres volkswirtschaftlichen Nutzens. Mütter, die dann erwerbstätig sein können, zahlen Steuern, wodurch sich die Investitionskosten relativ rasch hereinspielen. Das gleiche gilt für Ganztagsschulen.

Gibt es innovative Ansätze, mit welchen die Gemeinden ihre Aufgaben effizienter erbringen können ?

Da sind erstens die Gemeindekooperationen: Wenn mehrere Gemeinden gemeinsam einen Kindergarten errichten, ist das nicht nur günstiger, sondern es können auch längere Öffnungszeiten angeboten werden. Das ist eine Win-win-Situation. Zweitens denke ich an Crowdfunding oder PPP-Modelle, das sind „Public-Private-Partnerships“. In Villach passiert das zum Beispiel bei der Müllentsorgung: Ein privater Auftragnehmer setzt die von der Stadt festgelegten Aufgaben um. Ein weiterer Kostenfaktor sind die Freibäder, von ihrer Finanzierung her ein großes Defizitgeschäft. Hier gibt es Beispiele, in denen ein privater Verein ein Freibad betreibt oder der Weiterbestand über Crowdfunding gesichert wurde. Derzeit sind diese alternativen Modelle aber noch Einzelfälle. Und natürlich muss hier berücksichtigt werden, dass auch ein Mehraufwand entstehen kann – etwa für regelmäßige Wirkungsberichte.

„Auch Gemeinden denken nun an alternative Finanzierungs-Modelle wie Crowd-Funding oder ,Sale and lease back‘.“

Dennoch : Könnten solche Einzelfälle gerade in der jetzt angespannten finanziellen Situation Schule machen ? Das heißt : Wird es den Gemeinden durch solch innovative Maßnahmen gelingen, ausreichend zu investieren oder braucht es noch andere Maßnahmen ?

Einerseits müssen Gemeinden solche innovativen Möglichkeiten stärker nutzen, andererseits müssen auch die bestehenden Förderprogramme zielgenauer sein. Gerade bei Klimaschutzinvestitionen gibt es zwar Förderprogramme für Investitionen, zum Beispiel zur Radwegförderung ein Programm vom Bund, das von den Ländern unterstützt wird. Der Ausbau des Radwegnetzes ist ein klares Ziel. Für den innerörtlichen öffentlichen Verkehr hingegen gibt’s keinen Fördertopf – mit Ausnahme der Umstellung auf Elektrobusse, ein Programm der EU. Im öffentlichen Gebäudesektor gibt es ein 3-Prozent-Sanierungsziel, das auch für Gemeinden gilt ( seit Herbst 2025 müssen mindestens drei Prozent der Gesamtfläche aller öffentlichen Gebäude auf Stand eines Niedrigstenergiehauses gebracht werden ; Anm. ). Allerdings ist nicht absehbar, dass das tatsächlich erreicht werden kann, weil auch hier die Förderprogramme fehlen. Die Länder haben bei der Vergabe von Gemeinde-Bedarfszuweisungen einen großen Hebel in der Hand, den sie aber meist nicht nutzen. In Vorarlberg und in Salzburg erhöht aber ein entsprechender Klimastandard die Förderhöhe.

Zu den vorhin erwähnten Wirkungsberichten: Auf Bundesebene gibt es die Methode des Green Budgeting, die auch mit einem Wirkungsmonitoring verknüpft ist, um zu erkennen, welche Investitionen wirklich nachhaltig sind oder mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen – z. B. Flussrenaturierung mit Retentionsflächen, anstatt Dämme zu bauen. Ist so etwas auch auf Gemeindeebene denkbar oder sogar schon in Umsetzung ?

Es gibt eine laufende Arbeitsgruppe zum Thema Green Budgeting, das wurde im Zuge des Finanzausgleichs 2024 festgelegt. Allerdings hat man hier keine zeitliche Frist bis zur Umsetzung paktiert, wodurch zu befürchten ist, dass dies länger dauert. Für die Gemeindeebene gilt es hier eine Lösung zu suchen, die sowohl für Städte als auch für kleine Gemeinden umsetzbar und vom Aufwand

her vertretbar ist.

Sie haben dazu schon einige Hinweise gegeben, aber noch einmal zusammenfassend : Wie lassen sich aus Sicht von Land bzw. Bund die Gemeinden beim Sparen sinnvoll in die Pflicht nehmen ?

Ich denke, dass diesbezüglich ganz viel an den Rahmenbedingungen gearbeitet werden muss. In der regionalen Planung und Abstimmung von Leistungen besteht Potenzial, etwa bei der Zusammenführung von wenig ausgelasteten Standorten von Schulen, Kindergärten oder Feuerwehren. Dazu braucht es aber den starken politischen Willen – wer so etwas plant, kann morgen schon Geschichte sein, wie sich zuletzt in der Steiermark zeigte. Es ist daher enorm wichtig zu kommunizieren, dass solche Maßnahmen nun notwendig sind, weil sich die Rahmenbedingungen für die Gemeinden deutlich verschlechtert haben. Das bedeutet auch, dass nun politisch unbeliebte Maßnahmen umgesetzt werden müssen, wie etwa das Zurückfahren von Standards, die Reduktion von Förderungen oder die Schließung von Einrichtungen. Mein großes Anliegen ist, dass diese Sparen koordiniert passiert, damit dann nicht jede einzelne Gemeinde diese schwierigen Entscheidungen für sich treffen muss. Besonders sensibel ist hier die Kinderbetreuung, für welche trotz Ausbaubedarf zunehmend weniger Mittel zur Verfügung stehen. Hier besteht durchaus die Gefahr des Rückbaus – auch vor dem Licht, dass es schwierig ist, Personal zu finden.

Immer wieder wird erwähnt, dass es für einen Wirtschaftsaufschwung eine „positivere Stimmung“ oder ein Umdenken braucht –

wie ließe sich das bottom-up von den Gemeinden her erzeugen? Auch die Kommunikation von notwendigen Maßnahmen ist

ja ein zentraler Punkt.

Da gibt es etwa den spannenden Ansatz des Bürgerhaushalts. Dabei können Bürgerinnen und Bürger für einen gewissen Budgetanteil einer Gemeinde mitentscheiden: Was setzen wir um, wo wird gespart ? Es ist also ein Einbeziehen der Leute in politische Entscheidungen, wofür das Geld verwendet werden soll. Da heißt es dann etwa: Sollen wir unser Museum weiterbetreiben oder in die Feuerwehr investieren?

Und was halten Sie von einem Mitentscheiden über Investments, über die Möglichkeit, öffentliche Projekte für Finanzierungsbeteiligungen von privaten Haushalten zu öffnen ?

Was es bereits in einigen Gemeinden gibt sind Bürgerbeteiligungsmodelle, etwa bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen. Die Bürgerinnen und Bürger finanzieren hier die Errichtung mit und erhalten dafür eine Verzinsung. Ich kann mir auch vorstellen, dass künftig Sponsoring an Bedeutung gewinnt, wie es jetzt bei Kultur- und Sporteinrichtungen passiert. Man kann das aber auch weiter denken. So ist die Pflanzung eines Baumes nach dem Schwammstadtprinzip recht kostenintensiv. Hier könnte man auch Baumpatenschaften andenken, um diese wichtige Klimawandelanpassungsmaßnahme auch künftig zu ermöglichen.

Gemeindekooperation Wohnstandorte im Waldviertel : Zukunftsfähig. Leistbar. Vernetzt.

Gemeindeverbände mit der längsten Tradition in Niederösterreich sind vor allem die Wasserversorgungsverbände. Die früheren leitungsgebundenen Dienstleistungen wurden lägst durch komplexere Bereiche ausgeweitet wie Staatsbürgerschaftsverbände, Krankenanstaltensprengel, Bauamtzusammenlegung oder Standortentwicklung wie es das Projekt „Waldviertel: Zukunftsfähig. Leistbar. Vernetzt.“ vorgezeigt hat.

Mit 56 Gemeinden ist das Projekt eines der größten und mit 15 Jahren Erfahrung auch eines der nachhaltigsten interkommunalen Kooperationen zum Thema Standortentwicklung. Die Imagekorrektur der Region und die konkrete Vermarktung als Wohnstandort wird mittlerweile von den Projektgemeinden als „kommunale Kernkompetenz“ wahrgenommen. Viele der bearbeiteten Aktivitäten wären als Einzelgemeinde unmöglich umzusetzen, sowohl aufgrund der Ressourcen als auch des Know-hows.

Im Projekt wurden folgende Themen behandelt: regionale Leitplanung, Befassung mit potenziellem Leerstand, Willkommenskultur für Zuzügler, datenbasierte Bearbeitung von Entwicklungsthemen, Bewusstsein zum Thema Bodenversiegelung, Dimensionierung von zeitgemäßem Wohnraum, professionelles Herangehen an Immobilienprojekte ( Ortskern ), Einsatz digitaler Tools zur Steigerung der Arbeitseffizienz und zur CO2-Vermeidung ( weniger Anreiseaufwand zu Arbeitstreffen ), Motivation von Ehrenamtlichen und Testimonials u.v.m.

„Mit der Lupe draufschauen, wie Einnahmen und Ausgaben wirken“

Als Experte für „Green Budgeting“ berät Johann Seiwald internationale Organisationen und Staaten. Im Interview erklärt er, wie Österreich die Methode schon anwendet.

ARTIKEL LESEN

Das erste Bundesland mit nachhaltiger Anleihe

Niederösterreich gab Anfang 2025 eine Anleihe aus, die ökologische und soziale Kriterien berücksichtigt. Es übernimmt damit eine Vorreiterrolle in der nachhaltigen Finanzierung.

ARTIKEL LESEN

„Nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll“

Kesseltausch, Photovoltaik, Windkraft : Niederösterreich hat engagierte Ziele für die Energiewende. Ökonomische Hintergründe dazu haben sich Martin Kerndler und Christoph M. Schneider vom Economica-Institut angeschaut.

ARTIKEL LESEN